India-China relations: दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों अमेरिका, चीन, रूस और भारत के बीच भू-राजनीतिक खेल तेजी से बदल रहा है. रूसी तेल की खरीद को लेकर अमेरिकी टैरिफ के दबाव ने भारत को चीन के करीब ला खड़ा किया है. क्या डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां भारत को नई रणनीतिक दिशा देने के लिए मजबूर कर रही हैं? और अगर ऐसा है, तो क्या यह अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्तों की कीमत वसूल कर पाएगा?

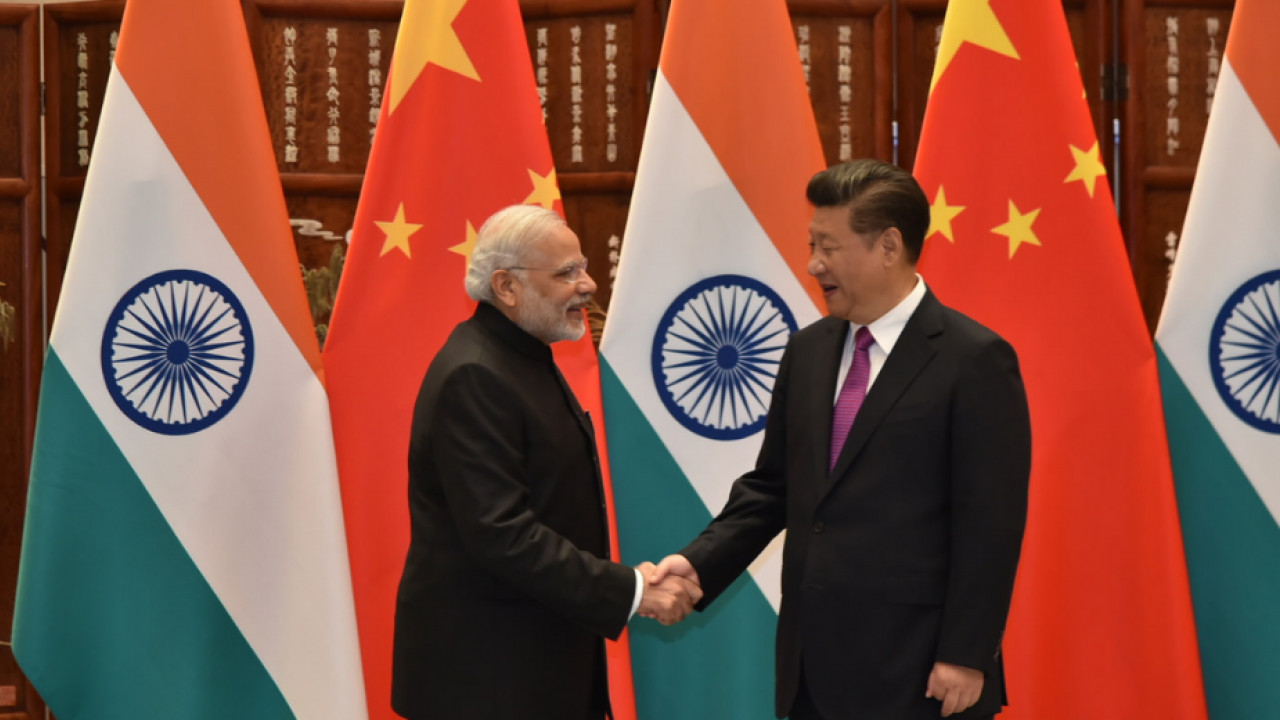

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल बाद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होगी. क्या यह भारत की विदेश नीति में एक नया मोड़ है या एक जटिल दुविधा की शुरुआत? आइए, इस जटिल परिदृश्य को पांच प्रमुख बिंदुओं में सरल और स्पष्ट रूप से समझते हैं.

1. अमेरिकी नीतियों का भारत पर बढ़ता दबाव

डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति ने वैश्विक मंच पर नई चुनौतियां खड़ी की हैं. विशेष रूप से भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर लगाए गए भारी टैरिफ ने आर्थिक और रणनीतिक दबाव बढ़ा दिया है.

भारत अपनी तेल जरूरतों का लगभग 40% रूस से पूरा करता है, जो सस्ता और विश्वसनीय है. लेकिन अमेरिकी टैरिफ ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया है. पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था, “भारत को अपनी ऊर्जा निर्भरता में विविधता लानी चाहिए, क्योंकि रूस पर निर्भरता अमेरिकी हितों के खिलाफ है.”

इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्पष्ट किया, “भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के आधार पर निर्णय लेगा.” यह टैरिफ युद्ध भारत को रूस और चीन के साथ नए समीकरण बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है.

इसके अलावा, ट्रम्प की नीतियों ने भारतीय आईटी कंपनियों के लिए H-1B वीजा नियमों को कड़ा कर दिया है और व्यापारिक रक्षा सौदों में भी नई बाधाएं खड़ी की हैं. पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन का कहना है, “भारत अपनी ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकता, चाहे अमेरिका कितना भी दबाव बनाए.”

क्या भारत के लिए यह रणनीतिक मजबूरी है?

अमेरिका के साथ तनाव ने भारत को वैकल्पिक रणनीतियों की ओर धकेल दिया है. यह स्थिति भारत को न केवल अपनी ऊर्जा नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही है, बल्कि यह भी सवाल उठा रही है कि क्या भारत अब चीन के साथ गठजोड़ को मजबूत करेगा.

2. भारत-चीन संबंधों में नई गर्माहट

2020 के गलवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी आ गई थी, लेकिन अब दोनों देश संवाद की ओर बढ़ रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी की सात साल बाद चीन यात्रा और तियानजिन में होने वाली क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग और पुतिन के साथ उनकी मुलाकात एक ऐतिहासिक कदम है.गलवान के बाद पहली बार दोनों देशों ने सीमा विवादों पर सकारात्मक प्रगति दिखाई है.

लद्दाख के डेमचोक और देपसांग जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में सैन्य वापसी हुई है, जो दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का संकेत है. शी जिनपिंग ने कहा, “भारत और चीन के स्थिर संबंध एशिया और विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं.”

विदेश मंत्री जयशंकर ने भी जोर देकर कहा, “सीमा पर शांति और आपसी विश्वास ही भारत-चीन संबंधों की नींव है.” यह डिप्लोमैटिक ब्रेकथ्रू दोनों देशों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है.

क्या यह एक रणनीतिक गठजोड़ की शुरुआत है?

मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन का एक मंच पर आना वैश्विक राजनीति में एक बड़ा संदेश देता है. यह न केवल भारत-चीन संबंधों को मजबूत कर सकता है, बल्कि रूस के साथ मिलकर एक नई भू-राजनीतिक ताकत का निर्माण भी कर सकता है.

3. आर्थिक लाभ और व्यापारिक संभावनाएं

भारत और चीन के बीच बढ़ता व्यापार दोनों देशों के लिए आर्थिक अवसरों का द्वार खोल रहा है. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, “हमारा लक्ष्य चीन के साथ व्यापार संतुलन को बेहतर करना और भारतीय कंपनियों को चीनी बाजार में अधिक हिस्सेदारी देना है.”

चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीनी निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था में 2-3% अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है.

अमेरिका के साथ तुलना

हालांकि, अमेरिका भारत का एक बड़ा निर्यात बाजार है, जहां भारत हर साल 150 अरब डॉलर का निर्यात करता है. यह चीन से कहीं अधिक है. मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सुझाव दिया है, “भारत को दोनों महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि न तो अमेरिका को खोया जा सकता है और न ही चीन को.”

क्या भारत दोनों तरफ से लाभ ले पाएगा?

चीन के साथ आर्थिक सहयोग भारत के लिए रोजगार, तकनीक और विकास का अवसर ला सकता है, लेकिन अमेरिका के साथ तनाव की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है. भारत को इस संतुलन को सावधानी से साधना होगा.

4. वैश्विक मंच पर बदलता समीकरण

भारत-चीन के बढ़ते तालमेल का वैश्विक राजनीति पर गहरा असर पड़ सकता है. तियानजिन सम्मेलन में मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन का एक साथ आना एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर इशारा करता है. रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, “यूरेशिया की स्थिरता के लिए भारत और चीन की साझेदारी निर्णायक है.”

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, चीन और रूस का यह गठजोड़ अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति को चुनौती दे सकता है. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एशियाई देशों की भूमिका बढ़ेगी और डॉलर के बजाय स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है.

यह ऊर्जा बाजार में भी एक नया समीकरण बना सकता है, जो अमेरिका और यूरोप के लिए चिंता का विषय है. पूर्व अमेरिकी राजनयिक लिसा कर्टिस ने चेतावनी दी, “यदि भारत, चीन और रूस करीब आते हैं, तो अमेरिका को अपनी दक्षिण एशिया नीति पर पुनर्विचार करना होगा.”

क्या यह अमेरिका के लिए खतरा है?

भारत-चीन-रूस का यह गठजोड़ अमेरिका की वैश्विक प्रभुत्व को कमजोर कर सकता है. विशेष रूप से ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में यह तिकड़ी नई शक्ति संतुलन बना सकती है.

5. भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया

भारत-चीन के बढ़ते तालमेल ने अमेरिका में हलचल मचा दी है. Quad (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं. अमेरिकी विश्लेषक माइकल कुगलमैन ने कहा, “यदि भारत चीन के साथ करीब जाता है, तो Quad की रणनीतिक ताकत कमजोर पड़ सकती है.”

हालांकि, भारत ने स्पष्ट किया है कि Quad और चीन के साथ संबंध दो अलग-अलग ट्रैक पर चलेंगे. भारत की स्वतंत्र विदेश नीति इसकी ताकत है. पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला ने कहा, “भारत को किसी एक धड़े में शामिल होने की जरूरत नहीं है.

हम अपनी स्वायत्तता बनाए रखेंगे.” सीमा पर शांति भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा है. 3500 किलोमीटर लंबी LAC पर तनाव कम होने से भारत अपने रक्षा बजट को विकास कार्यों में निवेश कर सकता है. पूर्व सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा था, “चीन के साथ शांति भारत की रक्षा रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है.”